2020年11月5日,冠脉支架全国集采开始时,关注它的不只是心血管科的医生。忙碌在手术台上、查房和门诊中的骨科医生们,也从来没有像现在这样关注过另一个科室发生的事情。

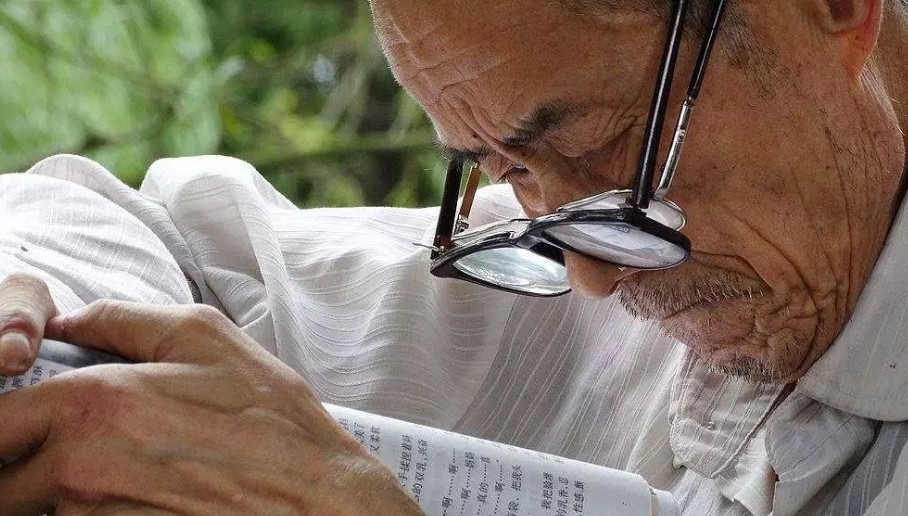

许多骨科医生甚至都记得住细节:“一个冠脉支架均价从1万3降到700元”——这是各大媒体报道心血管科冠脉支架集采使用最多的标题——他们的时间,也只够来得及看一下文章的标题。

两个不同的专业,背后有一个相同的故事。无论是冠脉支架,还是一些骨科耗材,在过去的多年内,不只成为患者身体的一部分,更是医生收入的重要组成部分。

而且,骨科耗材的用量仅次于冠脉支架。其中,人工关节类产品,特别是髋关节、膝关节,这些价格高昂、标准化程度较高、组套又较为简单的产品,很可能就是下一批纳入高值耗材集采的产品。

另一只靴子迟早会落地。但山东的骨科医生何文(化名)没想到,另一只靴子这么快就落地了。

9天后,11月14日,山东省就开始了七城市600多家医疗机构的骨科创伤类耗材的带量采购,细节劲爆到看起来像标题党——单品最大降幅94%,骨科创伤类产品平均降幅67.3%——近七成。

那天早上,一去医院上班,何文其它科室的同事,尤其是关节脊柱科的同事们都在谈论这件事情,他们是受影响最大的群体。

在“大骨科”五六个专业中,需要找人、托关系进去的“关节脊柱科”等科室,往往是高值耗材使用大户。这些科室医生的收入也是最高的——他们的收入,有时甚至是其它大骨科的冷门科室“手足外科”医生的两到三倍。

从医十几年的何文,就是当年毕业时,没找门路进“好”科室的那个人。他所在的手足外科,接诊的多是工地上的农民工;后来领衔糖尿病足专科,又要面对有全身并发症的糖尿病病人。他的专业,和耗材关系不大。

多年来,在每年的同学聚会上,他总是最忙碌但又收入最低的那一个。

但从2014、2015年开始,当骨科高值耗材集采开始陆续出现在各省时,在来自各省的骨科医生的同学聚会上,其它人的抱怨声多了起来。

何文,反倒成了一直走上坡路的人。尤其在今年5月份,他所在的医院开始实行DRGs绩效考核之后,他的收入竟然第一次有了飞跃性的增长。

所以,当骨科高值耗材在自己省份一下子降低94%的改革发生时,他觉得离自己很远;但多年以来,从事骨科医生的经历,又让他离整个改革很近,会有一种脱离个人得失的反思。

从率先改革地区看骨科医生的收入变化

何文的一些同学,在一个率先开始耗材集采改革的南方某省工作。

早在2014、2015年,已对骨科耗材进行集中采购,包括脊柱、创伤、关节等在患者身上使用最多的耗材种类。

在这场耗材改革中,骨科耗材平均降幅33%,一些重点品种降价接近90%。这个平均降价幅度,虽然现在看来,仅是今年已开展的高值耗材降幅的三分之一,但已严重地影响了关节脊柱科医生的收入。

一位当地的骨科医生回忆起当年改革前后:在当地,骨科耗材被纳入省级集采之前,一个骨科经常做关节置换的主刀医生,每月收入大约四五万甚至更多。而集采之后,他们的收入大约少了百分之四五十。

和以开药为主的内科医生不一样的是,药品行业的“带金销售”,对医生带来的收入的增加,更像“薄利多销”,一盒药的“回扣”几毛几块钱,加起来就是不小的一笔收入。药品种类繁多,同类药又有多个不同品牌,即便国家药品集采将一些药品砍到地板价,但总有一些空间,让医药代表去活动,用集采目录外的高价药替代目录内的低价药。

但高值耗材的种类少,可替代性弱。尤其对骨科、心内科等多个科室来说,许多医生收入长期主要来自耗材,耗材价格的降低不仅会让他们收入明显减少,也会让他们的积极性受到重挫。

“很多人认为工作的报酬,与承担的风险、投入的时间和压力不成比例。”这位医生回忆。医生们的反应几乎所有人都能理解,这依旧在人性的范畴中:没有人会在收入减少,但工作量没有减少后,能保持愉悦。

何文非常能理解同行的这种失落,不同的是,这种偶尔的失落他已经体验了十几年。他所在的手足外科,接诊的多是遭遇突发事故的农民工,做高难度的断指再植手术,一个手术通常就需要持续6-8小时,通宵熬夜手术已成家常便饭。而这些收入较低的病人,经常宁肯残疾也不愿多花钱。何文习惯了考虑怎么为他们省钱。

让他感到沮丧的是,那几年,不仅整个科室人员的收入低,毕业生都不愿意来,也是骨科人员流失最多的科室;在年度考核时,因为科室给医院贡献的收入低于做骨关节、膝关节置换的科室,排名总在最后几名。

虽然一些关节脊柱等科室的医生收入,在许多年里都高过何文,他们失落的性质和何文有所不同,但逻辑是一致的,尤其是当他们和其它收入更高的专业进行比较时。

单个高值耗材回扣远高于药品。但骨科、心内科医生们一次手术,尤其是高难度手术,付出的劳动、承担的风险远高于开药的医生,而且手术的频次也不会像开药那样频繁。因此,高值耗材的带量采购,很可能比药品的带量采购,更能影响医生的诊疗行为。

这几年,在率先进行骨科耗材改革的地区,一些骨科医生的营收策略已经发生了很大的变化。关节纳入省级集采之前,医生们更有动力多做置换手术。而近几年,医生们和医院都需要适应新的逻辑,思考哪些治疗手段、哪些药带来的收入是多少。

最近几年,一些医院在设计奖金制度时,开始对检查、康复理疗等治疗性的操作有所倾斜。

医生手术的积极性下降

前几年,何文和一个同学聊天得知:率先进行骨科耗材集采的城市,最大的变化是医生的手术量,尤其一些非必要的手术明显减少了。

在集采前,一些骨科医生在门诊遇到有一些有手术价值的病人时,如果病人也有手术意愿、疾病也够得上适应症,医生宁可把后面的病人推掉,坐下来花15分钟、20分钟跟病人好好谈,把病人收住院、去做手术。

医生往往会在这类病人身上花费很多时间,聊手术怎么做、有什么注意事项等。但如果是没有手术价值的病人,一些医生可能只和他们聊几分钟,就结束面诊。

骨科中,相对来说标准化较高的耗材是关节假体,以髋关节和膝关节为主,这两种关节在2015年进入这个省的集采中。

以膝关节置换手术为例。膝关节疼痛病人中,一部分“暂时还可以保守治疗,晚半年一年做置换手术也没关系”,这部分病人在集采前,大多被医生劝说做手术。但当人工膝关节进入集采后,这类手术量少了许多。许多医生会更倾向建议患者去做局部热疗或脉冲等保守治疗的项目。

上述医生猜测,如果一些骨科高值耗材入选全国集采,骨科耗材价格可能会比过去几年更低,对医生的诊疗选择影响更大。

与心内科相比,骨科的特别之处在于:治疗方法有可替代性。因此,部分骨科耗材的大幅降价,可能让一些医生产生转而使用其他治疗方法的动力。最可怕的是,这其他治疗方法,可能对病人来说并不是最好的。

一台骨科手术,过程中的秘密只有骨科医生最清楚。

上述那位医生举例,骨折以后,为固定骨头,手术的方式可能会有很多种:“比如说骨头断掉了,可以是用脊内钉钉起来,也可以在外面打上一块钢板。”

而同一种手术方式,可选用的耗材也有很多种:“打钢板,论材质有不锈钢的、钛合金的,螺孔有普通的也有锁定的。”

他结合现实中曾出现过的情况分析,一个病人可能最适合使用水泥钉做微创手术。但假设水泥钉价格大幅降低,而钢板、螺钉的价格相对高,医生用水泥钉做手术几乎没有收益,就有动力选择用螺钉打钢板做固定,即使这样造成的创口相对大。

“这样操作,不能说手术做得不对,疗效也不错,但没有让患者获益最大化。”他道出了病人很难得知的这一秘密。

何文和他的同学们不止一次谈到骨科高值耗材改革,这场改革在相当深的程度上决定着医保资金的支出、患者的花费。但它更是医生诊疗行为的指挥棒,最终,只有患者是唯一的检验者和承受者。

更重要的问题是,在医生收入下降的背后,是治疗方式和手术方式的改变。在变化中的患者,获益能否最大化?

厂商服务减少 给医生带来的负面因素

虽然何文个人的收入高低和耗材无关,但他却从另一个方面感受过耗材厂家带来的便利。

每年,一些耗材厂家会请骨科的专家们参与学术会议。一些敏锐的耗材厂家,并不满足于让骨科医生多用他们的耗材,而是更在意骨科医生们的最新学术进展。何文不得不承认,一些耗材厂家非常接地气。他们会根据临床医生的研究,来开发更适合临床需要的耗材,很大程度上推动了医生学术和临床的进展。他唯一担心的是,骨科耗材集采,能否让耗材厂家们有动力,继续再做这些事情?

具体到骨科医生的手术操作过程中,耗材厂商也承担了一些琐碎但重要的工作。

骨科手术需要一些支持性服务,主要是耗材、配套手术器械的准备,通常由厂家提供。上述骨科医生介绍,一个膝关节置换手术的操作器械可能有两大箱。不同的人关节、骨骼的形态、大小不一样,手术的步骤很多,每一个手术步骤需要用到的工具、型号也不一样。

“几乎没有一个医院会把配套的这些操作的工具都准备齐全,因为手术的假体和手术操作的器械是配套的。”他介绍,此外厂家通常还会派人全程辅助,比如帮医生消毒、准备好相关器械,将它们在手术室摆放妥当等等。

集采后,厂家利润大为降低,很可能就不再提供这些服务了。

“如果以前一个耗材是两三万,现在变成几百块钱,厂家哪里还有资源支持这样的体系?”他有些担心,“宁波就有过这种情况。人工膝关节进入集采后,这些服务就消失或严重缩水了。这导致医生需要花费大量时间和精力去做这些准备。医生在忙乱的状态中得到的外在支持减少了,可能潜在会对医疗安全也有影响。”

被推诿的“人生最后一次骨折”

最让人担心的是,一些需要医生承担很大风险的手术,以后可能会被推诿。

尤其是被称为“人生最后一次骨折”的老年人髋部骨折。它属于老年人常见的骨质疏松性骨折,死亡率非常高。很多老年人在这次骨折以后,很快就去世了。

其实导致他们死亡的,不是骨折本身,而是各种并发症。而长期卧床会导致并发症越来越重,问题越来越多,最终多脏器衰竭。

《中国创伤骨科杂志》在2017年发表的一篇文章谈到:患有髋部骨折的老人,术后一年后死亡率高达30%。如果不做手术进行保守治疗,长期卧床,死亡率会更高,尤其针对高龄合并基础疾病较多的人群,有统计表明高达60%。

所以,对待这种髋部骨折的老年人,业内的基本共识是:尽快手术,让他们站起来或坐起来做康复,能大大减少并发症发生概率。

但这群并发症多的老年人,却往往手术风险极高。很多老年人有高血压、糖尿病等慢性疾病,可能还有肺部感染等。而一些高风险手术需要医生承担风险,当医生从手术中得到的收入下降后,承担风险的动力会受到很大影响。

“麻醉师参与这种高风险手术的动力本来就很小。以前骨科医生有动力,经常会说服麻醉师。但骨科耗材集采后,骨科医生的动力变小,很可能就让病人躺着保守治疗,可能没几个月这个人就没了。”上述医生解释道。

不能忽视的绩效考核改革

在今年5月份实施DRGs——按病种分值付费的医保支付制度——以来,何文有些吃惊地发现,在同样工作量的情况下,他每月的奖金多了七八千。

在从医的十几年中,他通过另外一种方式,已找到了内心的平衡。他不断挑战高难度的手术,几年前他开始深入研究“糖尿病足病”。糖尿病人的病症发展到一定程度时,会发生“烂脚”。一般产生“烂脚”症状的糖尿病人,全身有很多并发症:心脏、血管、神经都会出现问题,死亡率非常高。

治疗这种疾病,对医生的综合素质要求非常高,治疗全程都需要关注血色素、血糖等许多细微指标。而且,并非单一学科医生能胜任,需要多学科联合诊疗。需要外科清创、扩血管,也需要内分泌、血管外科等科室的医生参与。

在许多医院,一些糖尿病足病的病人不幸会成为各个科室推诿的对象——内分泌科的医生不掌握外科手术技术,对“烂脚”无能为力;心内科也无法单一诊治;而不掌握其它科室知识的外科医生,也对这种病人无从下手。医院的管理者也觉得诊治这种病人是个难题:死亡率高,医疗纠纷多。

何文决定攻下这块骨科最难啃的骨头时,一是想为自己的专业找一个明确方向,另外还有一个最朴素的想法:这批病人总得有人治。

于是,一遇到这种病人,何文就会接过来。他也和其它科室的医生交代,当遇到这种病人时,就介绍给他。在努力了四五年之后,何文所在的这个学科已小有名气,这成为他的动力和满足感的重要来源,可以对冲早年间偶尔的失落。

当多年来一直无变化的工资单一下子多出这么一笔钱时,何文研究了一下DRGs。他发现,近几年,这一已在全国逐步推开的绩效改革方式,对他从事的并发症多的疑难杂症手术如糖尿病足病、接指手术等,在绩效计算上有较多倾斜。

去年,所在医院参与DRGs改革试点时,何文发现,手足外科科室在全院的绩效考核中,排名已不是后几名。而且,也有其它科室的医生开始参与糖尿病足病的诊疗,其中不乏一些当年极其热门的科室。

何文工资单上每月多出来的几千元,远远比不上当年最早进行骨科耗材改革的城市,那些医生下降的动辄上万的“损失”。但让他多了一些劳动价值总算得到外界承认的满足感。

他认为公立医院的绩效改革对医生诊疗行为的导向极其重要,应该和高值耗材集采配合进行,他也对人性充满希望:“即使是之前因为耗材而收入高一些的医生,他们中的大部分同样遵守职业底线。当各项改革也考虑医生们一些,给他们足够的职业尊严感和获得感,改革也许会进展得更加顺利。”

来源:八点健闻 作者:健闻方澍晨 王晨

为你推荐

资讯

资讯 合成生物企业桦冠生物宣布完成数亿元C轮融资

本轮融资由软银欣创、顺禧基金、常州启航合成生物创投基金、国投创益、长江资本等多家知名机构联合投资,光源资本担任财务顾问,所融资金将重点投向医药与大健康领域新品研发、...

2026-02-04 11:50

资讯

资讯 AI制药独角兽深度智耀完成6000万美元新一轮融资,加速全栈式研发解决方案落地

本轮融资吸引了信宸资本、金镒资本、凯泰资本等新投资方入局,老股东鼎晖百孚、新鼎资本持续追加投资

2026-02-03 20:03

资讯

资讯 济川药业联合康方生物,共拓心血管创新药商业化新局

伊喜宁®(伊努西单抗注射液)是康方生物自主开发创新的PCSK9单克隆抗体新药,于2024年9月获批上市,用于治疗原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症,包括杂合子家族性高胆固醇血...

2026-02-03 19:34

拜耳诺倍戈®第三项适应症在中国获批,用于治疗转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)

诺倍戈®此前已先后获批用于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者,和联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌的(mHSPC)成年患者。

2026-02-03 18:42

资讯

资讯 又一款老花眼滴眼液获批,市场有待检验

近日,Tenpoint Therapeutics宣布,美国FDA已批准Yuvezzi(carbachol和brimonidine tartrate滴眼液,2 75% 0 1%),用于治疗成人老花眼。

2026-02-02 14:06

资讯

资讯 深度缓解数据惊艳:基于诺奖机制的 CELMoD药物如何重塑 MM 治疗逻辑?

近期,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)将CELMoD药物 iberdomide (以下简称:IBER)纳入优先审评名单并启动优先审评程序,拟批准

2026-02-02 13:22

资讯

资讯 儿童生长发育专业、儿童营养专业、儿童皮肤疾病专业纳入北京互联网诊疗首诊试点

经研究,同意你委依托首都医科大学附属北京儿童医院和首都医科大学附属首都儿童医学中心开展儿童生长发育专业、儿童营养专业、儿童皮肤疾病专业互联网诊疗首诊试点。

2026-01-31 23:34

资讯

资讯 诺和诺德大中国区换帅:周霞萍3月底离任,“老兵”蔡琰接棒

1月30日,全球制药巨头诺和诺德正式对外宣布重大人事变动,其全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍决定离开公司,最后工作日为2026年3月31日

2026-01-31 17:36

资讯

资讯 思璞锐SciBrunch完成超3500万美元Pre-A轮融资,一年内两轮合计募资6500万美元

本次Pre-A轮融资由生物医药领域知名投资机构弘晖基金(HLC)领投,InnoPinnacle Fund跟投,同时获得老股东汉康资本、博远资本、LongRiver江远投资及骊宸投资的持续加码支持。

2026-01-31 17:30

资讯

资讯 阿斯利康宣布将于2030年前在华投资逾1000亿元人民币,与石药集团达成超百亿美元战略合作

1月29日,阿斯利康宣布,计划于2030年前在中国投资逾1000亿元人民币(150亿美元),以扩大在药品生产与研发领域的布局。公司将充分发挥中国的科研优势和先进制造能力,并依托中...

2026-01-30 13:00

资讯

资讯 从“无差别轰炸”到“定点爆破”,我国二线HER2阳性胃癌治疗迎来靶向ADC新突破

近日,优赫得®(注射用德曲妥珠单抗)正式获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准,单药用于治疗既往接受过一种含曲妥珠单抗治疗方案的局部晚期或转移性HER2阳性成人胃或胃食...

2026-01-29 18:54

资讯

资讯 18个区域,中医优势病种按病种付费试点地区明确

根据《关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知》要求,国家医保局、国家中医药局组织专家对申报中医优势病种按病种付费试点的地区开展遴选,经相应程序,确定北京、河北...

2026-01-29 18:16

资讯

资讯 合成生物创新企业康诺生物递交港交所上市申请

康诺生物核心业务聚焦于线粒体功能障碍相关疾病的研究,专注于NAD+抗心血管疾病、NAD+抗生殖功能障碍、NAD+抗神经退行性疾病和NAD+抗衰老等领域的科学应用

2026-01-29 18:15