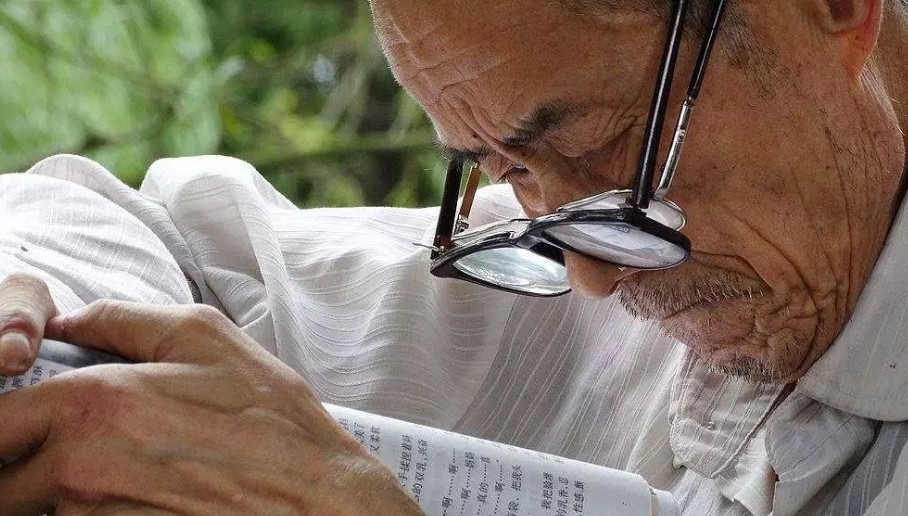

昨天有媒体报道说,虽然帝都最近是雾霾红色预警,但是早晚外出健身的市民比往常只是略有减少。然后我往楼下一看,大爷大妈该遛狗遛狗,该甩胳膊甩胳膊,跟没事儿一样。北京雾霾红色预警的发布几乎动用了所有的大众传播渠道,但对于普通市民的生活干预效果却微乎其微,你说你的,我活我的,“雾霾致癌?你才得癌呢!” 很多上点年纪的中国人有一种磐石一样的健康观念,要改不知道得费多大劲儿。

这让我想起前几天炒得特别热闹的互联网医院,行业内搞得动静挺大,又是政府鼓励,又是领导站台,但不知道行业外的普通用户对这事儿有没有哪怕一丁点的了解。这东西乍听起来特别厉害,一种足不出户看遍全国专家的感觉,但是仔细一想感觉各种不对劲儿。

首先,我想象不出这是一种怎样的用户使用场景。拿乌镇互联网医院来说,官方给出的特征用户是需要复诊或者会诊的患者,后面还赘了个括号--(以常见病和慢性病居多)。用户需要首先把初诊面诊的各种检查结果上传到平台上,然后与线上医生进行沟通。如果是常见病,我们想想这种场景,一个人拉肚子大老远跑到医院做了化验,然后再回到家把化验单传到平台上,约个第二天的线上问诊,让线上医生开个药,再等一个小时送药过来,这是一种多么变态的需求。也许有一些用户总是希望在医疗问题上寻求第二意见,但是在常见病患者中,这样的用户占多大比例?

如果是慢性病,线上的确可以更方便地解决一些咨询和重复购药的问题,这也是一大堆慢病管理应用梦寐以求的事情。但是这个市场的复杂程度其实远超于预想,这一点所有做慢病管理的人应该深有体会。除了医保报销之类的问题,一个很重要的结在于,对于规律管理的病人来说,他们已经形成自己的就医和用药习惯,很难改变;而对于完全疏于管理的病人来说,线上线下的差别其实意义不大。简单说这是一个乍看起来非常美好的市场,但只有深耕之后才会发现坑有多大。不是不能做,而是要看花多大心思做。如果垂直领域久攻不破,那么想在大平台上迅速把这事儿做成也很难。

说到这里,其实我们发现疑难疾病的会诊是一个相对比较合理的使用场景(这里我们就不提诊后了,你现在随便去一个大医院都能看到一堆随诊APP扫码的,这也是一个看起来美,做起来难的红海)。对于优质医疗资源相对匮乏的地区,病人可以在线上先和专家取得联系,做一个初步的判断和分诊。其实这事儿就是好大夫这么多年干的主业,只不过今天大家用视频包装了一下。但是你仔细想想,这事儿用电话干起来,比弄个费劲巴拉的视频更合理,反正病人的资料都传给医生了。这样对双方的时间和场地要求都低的多。那为啥很多医院的远程会诊要用视频呢?因为人家两地的医生要联合读片做出诊断嘛,to B和to C的场景完全不一样。

其次,市场规模到底怎么算?上周在一篇新闻稿里看到一句话,把我下了一大跳,这句话的大意是:廖杰远给马化腾介绍,中国每年76亿次的门诊中,复诊的患者有40亿次,所以这是个无穷大的市场。这数字是哪里来的?《中国卫生统计年鉴》里没有,问了一圈医院,人家也不统计。但是我们在2015年版的《中国卫生统计年鉴》里看到一个数字,2014年中国门诊人次是76亿,但是真正发生在医院中的只有29亿次,其余均发生在乡镇卫生院等各类基层医疗机构中。当然拿29亿讲故事也大的吓人的,不过复诊真的是个非常笼统的概念,包含一系列不同的人群和需求,单纯讲这个市场有多大,和讲中国有13亿人口差不多。

最后,让很多人迟迟转不过弯儿的是,行业里炒得热热闹闹,并且弄得一幅政府认可,领导站台的感觉,到底能说明什么问题?其实中国很多医院都在搞远程医疗,而且不同程度都有政府扶持,但是结果如何呢?在我们的调研过程中,有一部分问题来自于医生的激励机制不合理,有一部分来自协调成本过高,而更多是因为患者的接受程度还很低,说服教育比较难。当然前两个问题,用互联网的方式都可能更好地解决,但是能否让用户真正认可这种服务,解决他们现实的痛点,而不是我们臆想的需求,是一场非常艰巨的战斗。而在这场战斗中,党中央再重视,好像也没用。

在今天,回望这两年互联网医疗的发展,会发现一个严重的bug, 互联网思维所谓的“连接产生价值“在医疗领域好像不太奏效。因为按照我们传统的思维惯性,所有患者都想和大主任大医院连接,因为他认为名医+名院等于好的医疗;而绝大部分平台也都想和大主任大医院连接,因为这样才会看起来像是在提供好的医疗,于是所有的一切都指向了一个更窄的出口,“好资源”变得更稀缺。今天我们看到的所谓互联网医院,打着分级诊疗的旗帜,最终的结果可能仍然是通向那个更窄的出口。而这么一大帮创业公司如果都指着一小撮医疗界的精英医生要市场红利,那这个市场的广阔前景在哪里?如果我们不能用全新的体验和服务革新传统医疗的消费思维,帮助更多基层医生和护理人员释放出更大的价值,互联网医疗也许真的只会逐渐退缩为一个可有可无的工具。

来源:奇点网 作者:亚慧

为你推荐

资讯

资讯 八部委发布《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》

培育60个高标准中药原料生产基地。协同体系更加健全,中药材种植加工、中药研发生产、流通服务等上下游各环节协同更加紧密,建设5个中药工业守正创新中心,推动一批中药创新药获...

2026-02-05 21:21

资讯

资讯 国家医保局今年将重点对精神类定点医疗机构开展专项飞检

各省级医保部门要组织本辖区内所有精神类定点医疗机构从即日起全面开展自查自纠,重点聚焦但不限于诱导住院、虚假住院、虚构病情、虚构诊疗、伪造文书、违规收费等违法违规使用...

2026-02-05 17:13

资讯

资讯 国际SOS荣膺“2026年度全球杰出雇主”

今日,国际SOS宣布,公司连续第八年荣获杰出雇主调研机构(Top Employers Institute)授予的杰出雇主认证。

2026-02-05 14:42

资讯

资讯 默克高管周虹离任,诺和诺德官宣在即,医药行业再迎关键人事变动

默克医药健康全球执行副总裁、中国及国际市场负责人周虹正式离任,其将加盟丹麦制药巨头诺和诺德,接任产品与组合战略执行副总裁一职

2026-02-05 11:58

资讯

资讯 104亿元!2026年小核酸领域首笔出海BD诞生

圣因生物与罗氏集团旗下子公司基因泰克达成全球研发合作与许可协议,双方将基于圣因生物专有的RNAi药物研发平台,共同推进一款RNAi疗法的开发。

2026-02-05 11:50

资讯

资讯 合成生物企业桦冠生物宣布完成数亿元C轮融资

本轮融资由软银欣创、顺禧基金、常州启航合成生物创投基金、国投创益、长江资本等多家知名机构联合投资,光源资本担任财务顾问,所融资金将重点投向医药与大健康领域新品研发、...

2026-02-04 11:50

资讯

资讯 AI制药独角兽深度智耀完成6000万美元新一轮融资,加速全栈式研发解决方案落地

本轮融资吸引了信宸资本、金镒资本、凯泰资本等新投资方入局,老股东鼎晖百孚、新鼎资本持续追加投资

2026-02-03 20:03

资讯

资讯 济川药业联合康方生物,共拓心血管创新药商业化新局

伊喜宁®(伊努西单抗注射液)是康方生物自主开发创新的PCSK9单克隆抗体新药,于2024年9月获批上市,用于治疗原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症,包括杂合子家族性高胆固醇血...

2026-02-03 19:34

拜耳诺倍戈®第三项适应症在中国获批,用于治疗转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)

诺倍戈®此前已先后获批用于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者,和联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌的(mHSPC)成年患者。

2026-02-03 18:42

资讯

资讯 又一款老花眼滴眼液获批,市场有待检验

近日,Tenpoint Therapeutics宣布,美国FDA已批准Yuvezzi(carbachol和brimonidine tartrate滴眼液,2 75% 0 1%),用于治疗成人老花眼。

2026-02-02 14:06

资讯

资讯 深度缓解数据惊艳:基于诺奖机制的 CELMoD药物如何重塑 MM 治疗逻辑?

近期,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)将CELMoD药物 iberdomide (以下简称:IBER)纳入优先审评名单并启动优先审评程序,拟批准

2026-02-02 13:22

资讯

资讯 儿童生长发育专业、儿童营养专业、儿童皮肤疾病专业纳入北京互联网诊疗首诊试点

经研究,同意你委依托首都医科大学附属北京儿童医院和首都医科大学附属首都儿童医学中心开展儿童生长发育专业、儿童营养专业、儿童皮肤疾病专业互联网诊疗首诊试点。

2026-01-31 23:34

资讯

资讯 诺和诺德大中国区换帅:周霞萍3月底离任,“老兵”蔡琰接棒

1月30日,全球制药巨头诺和诺德正式对外宣布重大人事变动,其全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍决定离开公司,最后工作日为2026年3月31日

2026-01-31 17:36